【座談会】広報・PRの新たな主役!?「ショート動画」が変える情報発信の未来

SNSやYouTubeの1ジャンルとして生まれたショート動画が、今や情報収集の主要手段として定着しつつあります。KMCでは、この変化をトレンドとして捉えるのではなく、クライアントの情報伝達を最適化する戦略的なツールとして注目。PR・動画制作・メディア事業と各グループ会社でお客様の最前線に立つ3名に、ショート動画の可能性と活用法について語ってもらいました。

メンバー紹介

今回は、マーケティング、動画制作、メディア事業を担う3名に座談会をしてもらいました。

なぜ今、ショート動画?

—ショート動画に注目している理由を教えてください。

小泉:今はもう「ショート動画を見るかどうか」ではなく、「ショート動画で情報に触れるのが当たり前」という時代になっています。特に情報収集の最初の入り口として定着していて、興味がなければ一瞬でスルーされるし、逆に刺さる内容であれば数秒で共感や行動につながる。テキストよりも圧倒的に速く、効率的に情報を届けられるメディアになっているからこそ、メディアとしてもPRとしても避けて通れない存在だと思います。

岩崎:確かに。ショート動画は「若い人が見るもの」というイメージを持たれがちですが、実際にお客様とお話ししていると、年齢や性別問わず、皆さん「気づいたら時間が経ってしまう」というショート動画視聴の経験をお持ちなんですよね。もうすでに共通認識として根付いているメディアなんです。

安藤:そうそう、まさに「見られているメディア」ですよね。これまでも新聞、雑誌、テレビ、WEBと、一番見られているメディアがどんどん変化してきた中で、今一番見られているのがショート動画。だからこそ、広報・PRとして注目すべきメディアだと考えています。

良いショート動画の条件は「メディア視点」

—広報・PRとして効果的なショート動画には、どんな特徴がありますか?

岩崎:構造的な話をすると、中央に横型の動画があって、上下にテロップが入っているパターンが非常に効果的ですね。

安藤:それって本来は横型の動画を縦型プラットフォームに流すための苦肉の策だったと思うんですが、結果的にこれが非常に魅力的な形になっている。新聞の見出しやテレビのテロップのように、動画の結論を一言で表現できるから、むしろ縦型動画より効果的な場面もあるんです。

小泉:メディアの構造で考えると、記事でいう「タイトル」「小見出し」「本文」がすべて動画とテロップに凝縮されています。だからこそ一瞬で情報が届くし、タイパ(タイムパフォーマンス)が問われる現代に最適化されたフォーマットなんです。これは単なる流行りではなく、情報を伝える上で合理的な進化の形。

つまり、KMCが培ってきたメディア視点を存分に活かせるのも大きいです。タイパ(タイムパフォーマンス)重視の文脈で力を発揮できるからこそ、私たちが注力して取り組む意味があると感じています。

ショート動画の活用事例

—実際に手がけられた事例ではどんな成果がありましたか?

小泉:マイクロインフルエンサーの方に商品についてコメントしてもらうインタビュー形式の動画が今は、メディア事業の主のサービスです。

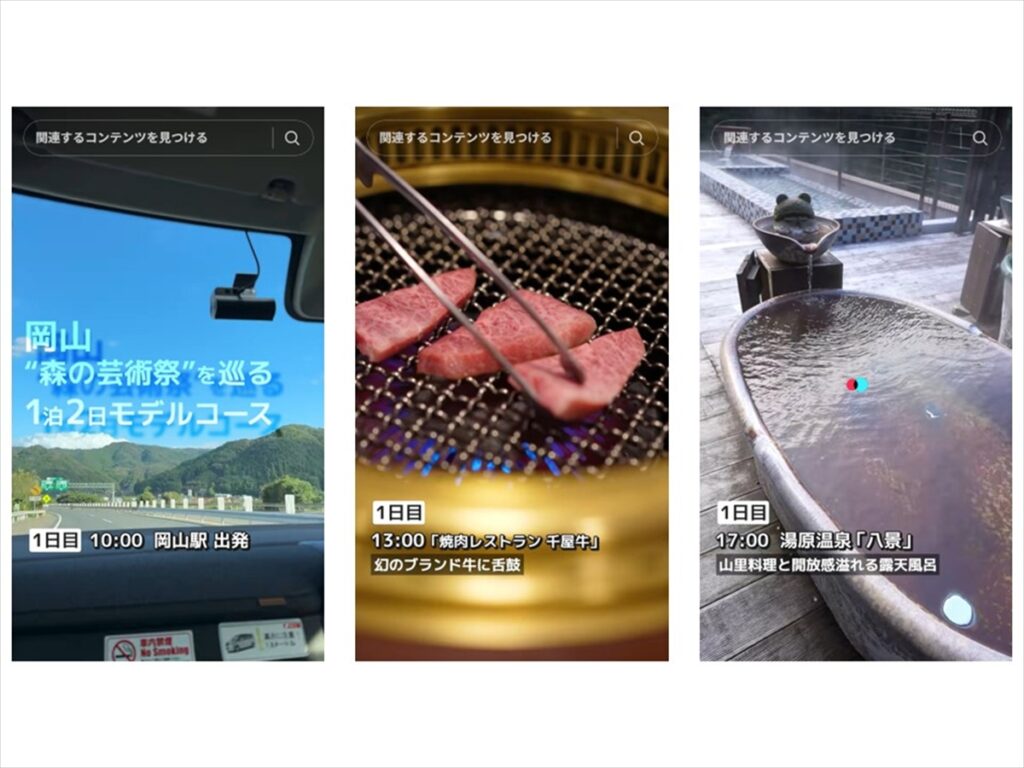

媒体に特化した事例でいうと、運営する旅メディアでは、1つのホテルの紹介だけでなく、近隣エリアの魅力や駅からの道のり、観光の工程表まで視覚的に紹介しました。テキストだと伝わらない部分も映像なら一目瞭然で、お客様にとても喜んでいただけました。

ショート動画が掲載されている記事はこちら!

https://tabizine.jp/article/622636/

岩崎:私の方では採用動画の需要が高まっています。社長インタビューだけでなく、福利厚生や社内環境、社員インタビューなど、自社の魅力を端的に求職者に伝える手段として非常に有効ですね。

安藤:現段階では若年層へのリーチを求められる依頼が多いんですが、実際にはもう世代関係なく見られているコンテンツなので、ターゲット層を限定せず広報活動の一環として提案を進めています。

企業のショート動画活用について

—今後、企業のショート動画活用はどのように発展していくと思いますか?

小泉:ユーザーはショート動画で関心を持ったら、そこから自然に検索やリンク先で深掘りするようになっています。つまり、ショート動画は「認知」から「興味・理解」への最初のゲートウェイとして確立されつつある。Googleが検索にショート動画を取り込んでいることからもわかるように、今後は企業の情報発信における“インフラ”になっていくのは間違いないでしょう。

岩崎:情報流通が多様化している中で、何か1つの手段だけでは不十分な時代になっています。一方で、フェイクニュースなど誤った情報が問題になる中、企業の一次情報への信頼度が上がってきている。そんな時代にショート動画は、端的で分かりやすく正しい情報を伝える手段として重要性を増していくと思います。

安藤:ショート動画が情報のインフラとして成熟していくと考えています。今は再生回数が重視されがちですが、企業がきちんと情報発信を続けることで、適切な人に届くような状態になる。それをアルゴリズムの発達が後押ししてくれるのではないでしょうか。

”KMCだからこそ”できるショート動画

—最後に、KMCならではのショート動画サービスの展望について教えてください。

安藤:KMCが持っている情報編集の能力とメディア視点が、これからも変わらず重要だと思っています。構成の大枠はAIでもできる時代になっていく中で、取材を通じての情報の引き出し方やまとめ方は、やはりメディア視点のある人間の力。だからこそ提供できるサービスがあると確信しています。

小泉:KMCはグループとしてPR、情報編集、DX事業と多方面のプロフェッショナルが集結している会社だからこそ、グループを通してお客様により満足していただけるサービスを提供できるのではないかと思います。

ショート動画は単なるトレンドではなく、企業の情報発信における重要な戦略ツールとして確立されつつあります。KMCが培ってきたメディア視点と情報編集力を組み合わせることで、より効果的な情報伝達が実現できると実感した座談会でした。

広報・PR戦略にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

-1024x682.jpeg)